Promise 簡介

Promise 是 一個 JavaScript 語法,專門用來優化非同步行為,,而 Async、Await 可以基於 Promise 讓非同步的語法的結構類似於 “同步語言”。

非同步的問題

Promise 本身是用來改善 JavaScript 非同步的語法結構。在過去的文章中有提到,JavaScript 是屬於同步的程式語言,因此一次僅能做一件事情,但遇到非同步的事件時,

就會將非同步的事件移動到程式碼的最後方,等到所有的原始碼運行完以後才會執行非同步的事件。

以下列的程式碼來說,在 console 中依序的會出現的順序為:

開始 -> 程式碼結束 -> 非同步事件

console.log('開始');

setTimeout(() => {

console.log('非同步事件');

}, 0);

console.log('程式碼結束');

狀態

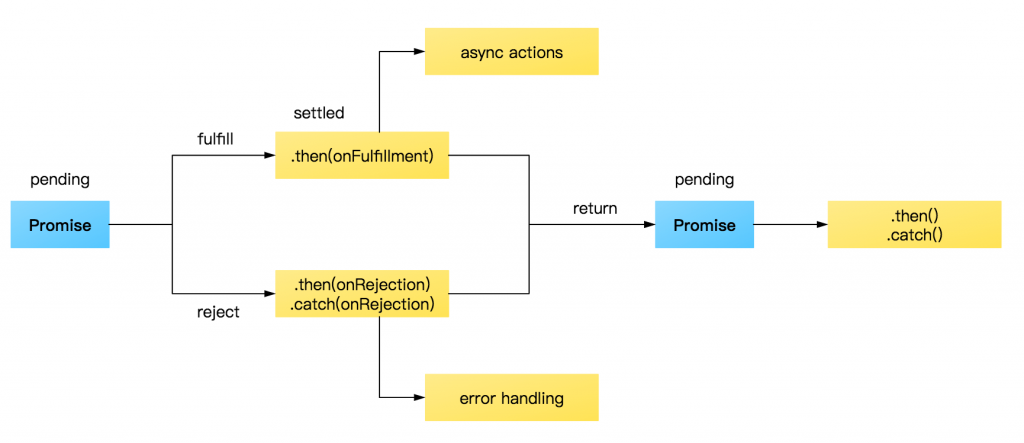

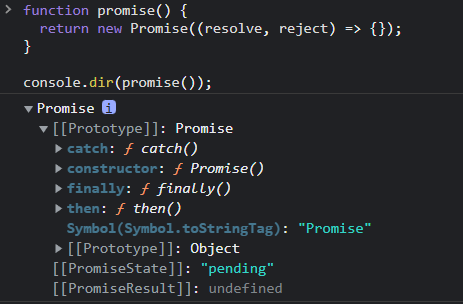

Promise 的關鍵在處理非同步的事件,而非同步的過程中也包含著不同的進度狀態,在 Promise 的執行過程中,可以看到以下狀態。

pending:事件已經運行中,尚未取得結果

resolved:事件已經執行完畢且成功操作,回傳 resolve 的結果(該承諾已經被實現 fulfilled)

rejected:事件已經執行完畢但操作失敗,回傳 rejected 的結果

Promise 中會使用 resolve 或 reject 回傳結果,並在調用時使用 then 或 catch 取得值。

如果要判斷 Promise 是否完成,可依據 Promise 事件中的 resolve 及 reject 是否有被調用,如下Promise 的結果則會停留在 pending

Promise 在 .then(onFulfilled, onRejected)中可帶入兩個回呼函式,兩者分別又可以帶入各自的參數:

● onFulfilled:執行成功的函式,所帶入參數表示 Promise 函式中 resolve 所帶入的值。

● onRejected:執行失敗的函式,帶入參數表示 Promise 函式中 reject 所帶入的值。

// promise.then(onFulfilled, onRejected);

// 前者為 resolve callback,後者則為 reject

promise()

.then((success) => {

console.log(success);

}, (fail) => {

console.log(fail);

})

// 也可寫成

// promise.then(onFulfilled);

// promise.catch(onRejected)

promise()

.then(success => {

console.log(success);

})

// 失敗的行為一律交給了 catch

.catch(fail => {

console.log(fail);

});

狀態

為了確保非同步完成後才執行另一個方法,過去都只能不斷的透過 callback 的方式來確保下一個方法正確執行,形成酷似波動拳的結構,難以維護。

而 Promise 改善了這個狀況,使用 then、catch 都可以使用鏈接的方式不斷的進行下一個任務。

當我們要進行確保 Promise 任務結束後在進行下一個任務時,就可以使用 return 的方式進入下一個 then,此 return 也有以下特點:

● 方法不限於 promise 函式,任何表達式(expression)都可進行回傳

● 如果是 promise 函式,則會繼續遵循 then 及 catch 的運作

● 如果不是 promise 函式,在下一個 then 則可以取得結果

promise(1)

.then(success => {

console.log(success);

return promise(2);

})

.then(success => {

console.log(success);

return promise(0); // 這個階段會進入 catch

})

.then(success => { // 由於上一個階段結果是 reject,所以此段不執行

console.log(success);

return promise(3);

})

.catch(fail => {

console.log(fail);

})